[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

悪い奴ら

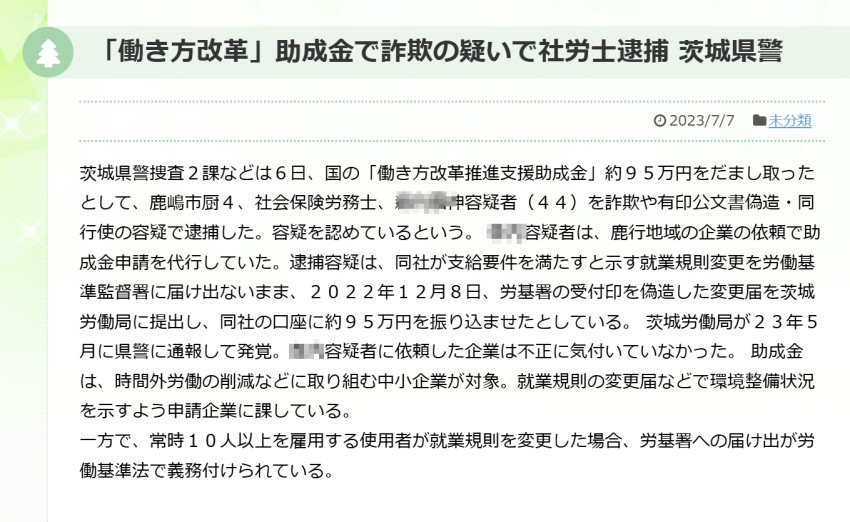

世の中にはトンデモナイ社労士がいるらしいですね。苟も八士業の一角なのですから、斯様なわるいやつらはすべからく士業を名乗れなくなるのは当然だと思いますね、有罪なら。

愛国的資本家の皆様におかれましては、こういうのを顧問にすると、後で国や自治体だまくらかして引いた補助金を返さなくてはなる上に、警察や検察の厳しい取り調べによって、経営者自身の口から真実を絞り出されること請け合いです(苦笑) 楽しいね(スットボケ)

一例ですが、コイツは一昨年の逮捕事案なんですけどね↓

愛国的資本家の皆様におかれましては、こういうのを顧問にすると、後で国や自治体だまくらかして引いた補助金を返さなくてはなる上に、警察や検察の厳しい取り調べによって、経営者自身の口から真実を絞り出されること請け合いです(苦笑) 楽しいね(スットボケ)

一例ですが、コイツは一昨年の逮捕事案なんですけどね↓

PR

【公益活動】非行弁護士との闘争ー東京弁護士会の書式について

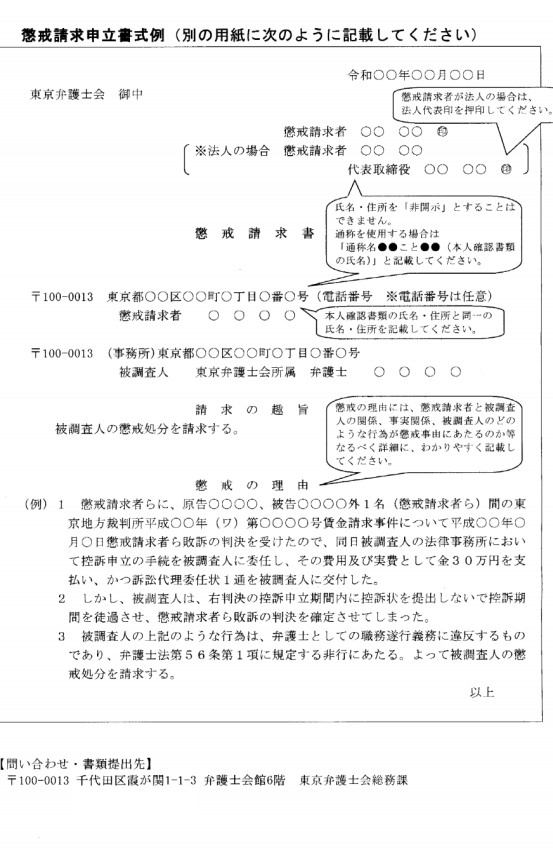

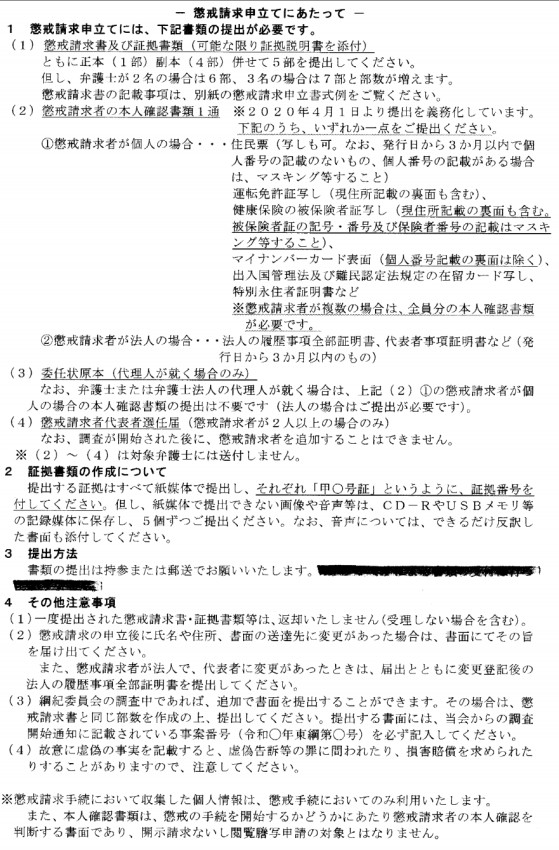

東京弁護士会の懲戒請求書の書式は、極めて残念ではありますが、公式HPに掲載されていません。また、東京弁護士会は他の地域弁護士会と違い、書式自由で懲戒請求を原則受け付けていないようです。

そこで、弊組合では公益活動の一環として、その書式と案内を公開致します。

これです↓

いかがでしたでしょうか。次回は、勤労者の尊厳を踏みにじって恥じることのない非行弁護士に打撃を与える請求書の起案のコツについての記事を投稿できたらと考えております。

そこで、弊組合では公益活動の一環として、その書式と案内を公開致します。

これです↓

いかがでしたでしょうか。次回は、勤労者の尊厳を踏みにじって恥じることのない非行弁護士に打撃を与える請求書の起案のコツについての記事を投稿できたらと考えております。

我々は抵抗します!徹底的に!非行弁護士が根絶されるその日まで

「自己の受任した法律事務に関 連して違法な行為が行われるおそれがあることを知つ た場合には,これを阻止するように最大限の努力を尽 すべきものであり,これを黙過することは許されない ものであると解される。そして,これは単に弁護士倫理の問題であるにとどまらず,法的義務である」(東京地判昭和62年10月15日判例タイムズ658号 P149)

我々は許しません。汚い剥き出しの牙を勤労者に向けるブラック企業も、その愚行を止めずに扶ける非行弁護士も。

さて、書式自由で懲戒請求を受ける他の地域弁護士会と違い、東京弁護士会は書式については厳格ですので、些か留意するのが望ましい点があります。後日投稿予定の次エントリでは東京弁護士会の懲戒請求の書式について押さえるべきポイントをいくつか検討の上でお示しし、非行弁護士の被害に遭われている他の労働組合関係者の皆様、あるいは一般勤労者の皆々様の御役に立ていただけるという連載プログラムを検討中です。

懲戒請求は誰でもできます。多くの皆さまが、弁護士の非行にノーを粘り強く突きつけることで抑止力となる。弊組合は率先して、その後押しとなる記事を投稿することをここに宣言します。そして、弊組合側の請求がたとえ地域社労士会で棄却されようが、正義が為されるまで日弁連に上訴する、或いは上訴した友誼団体の皆々様を応援する事で、この鹿行の地から労働者の旗を守り抜く決意を示すものです。

我々は抵抗します。力強く。粘り強く。敵が斃れるその時まで。

我々は抵抗します。勤労者の涙と汗と血の礫を非行弁護士に浴びせることでその莫迦者が斃れるその時まで。

我々は許しません。汚い剥き出しの牙を勤労者に向けるブラック企業も、その愚行を止めずに扶ける非行弁護士も。

さて、書式自由で懲戒請求を受ける他の地域弁護士会と違い、東京弁護士会は書式については厳格ですので、些か留意するのが望ましい点があります。後日投稿予定の次エントリでは東京弁護士会の懲戒請求の書式について押さえるべきポイントをいくつか検討の上でお示しし、非行弁護士の被害に遭われている他の労働組合関係者の皆様、あるいは一般勤労者の皆々様の御役に立ていただけるという連載プログラムを検討中です。

懲戒請求は誰でもできます。多くの皆さまが、弁護士の非行にノーを粘り強く突きつけることで抑止力となる。弊組合は率先して、その後押しとなる記事を投稿することをここに宣言します。そして、弊組合側の請求がたとえ地域社労士会で棄却されようが、正義が為されるまで日弁連に上訴する、或いは上訴した友誼団体の皆々様を応援する事で、この鹿行の地から労働者の旗を守り抜く決意を示すものです。

我々は抵抗します。力強く。粘り強く。敵が斃れるその時まで。

我々は抵抗します。勤労者の涙と汗と血の礫を非行弁護士に浴びせることでその莫迦者が斃れるその時まで。

立法の趣旨を破壊する「うつけ者」への警鐘

~憲法と労働法制を蹂躙する反動に抗して~

私たちの日本国憲法は、戦後民主主義の光輝く結晶として、個人の尊厳と基本的人権の尊重を基調とする崇高な理念を掲げています。この憲法は、単なる法規範の集合体ではありません。それは、人類の叡智が紡ぎだした普遍的価値を体現し、平和と民主主義への不屈の意志を表明した、まさに文明の薫り高き人間賛歌なのです。

しかし今日、この崇高な理念を蹂躙し、立法の趣旨を破壊しようとする動きが、私たちの社会に蔓延しつつあることを、われわれは深い憂慮をもって注視せざるを得ません。

法令無視という暴挙

まず、最も露骨な形での立法趣旨の破壊として、法令の完全な無視という事態が散見されます。これは単なる法令違反という次元を超えた、憲法体制そのものへの挑戦です。労働基準法の諸規定を「面倒な規制」と切り捨て、残業代未払いや違法な労働時間管理を平然と行う。これらの行為は、憲法第27条が定める勤労者の権利を直接的に侵害するものです。

法令を無視する者は、往々にして「効率」や「競争力」という美名のもとに自らの行為を正当化しようとします。しかし、これこそが本末転倒というものでしょう。古代アテナイの偉大な指導者ペリクレスは、「アテナイの住民は私的な利益を尊重するが、それは公的利益への関心を高めるためでもある。なぜなら私益追求を目的として培われた能力であっても、公的な活動に応用可能であるからだ」と喝破しました。

この洞察は、今日においても深い示唆を与えます。企業の利益追求は否定されるべきものではありません。しかし、それは社会全体の利益と調和するものでなければならず、労働者の基本的権利を踏みにじることで達成される「効率」など、真の意味での企業価値とはなり得ないのです。

法令の曲解という陰湿な破壊

次に、より巧妙な形での立法趣旨の破壊として、法令の恣意的な解釈と曲解という問題があります。これは、形式的には法令を遵守しているように装いながら、その本質的な意義を骨抜きにする危険な手法です。

例えば、労働組合法が定める団体交渉権について、形式的には団体交渉に応じながら、実質的な協議を回避し、または形骸化させようとする行為。あるいは、36協定の締結過程において、従業員代表の選出を会社側が実質的にコントロールするような事例。これらは、法令の文言は守りながら、その精神を完全に否定するという点で、むしろ露骨な法令無視以上に危険な性質を持っています。

脱法行為という立法趣旨への挑戦

第三に、脱法行為という形での立法趣旨の破壊があります。これは、法令の規制を意図的に回避するために、形式的には適法な別の法形式を濫用する行為です。

典型的には、労働者派遣法の規制を回避するための偽装請負や、労働基準法上の使用者責任を免れるための偽装個人事業主化などが挙げられます。これらの行為は、法技術的な巧妙さを持って行われるがゆえに、その違法性の立証は困難を極めます。

しかし、このような脱法行為は、単なる個別法令への違反を超えて、憲法第28条が保障する労働基本権の本質的価値を否定するものです。なぜなら、これらの行為は、労働者の団結権、団体交渉権、団体行動権を実質的に行使不可能にし、労働者を個別化・分断化することで、その交渉力を著しく減殺するからです。

憲法的価値の再確認

ここで、私たちは改めて憲法の基本的価値を想起する必要があります。憲法第27条は、すべて国民は勤労の権利を有し、賃金、就業時間、休息その他の勤労条件について、法律で基準を定めると規定します。そして第28条は、勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利を保障します。

これらの規定は、単なる抽象的な権利宣言ではありません。それは、具体的な請求権として、労働者の尊厳ある生活を実現するための不可欠の法的装置なのです。そして、この憲法的価値を実現するために、労働基準法、労働組合法、労働関係調整法という労働三法をはじめとする諸規定が整備されているのです。

闘争継続の決意

私たちは、このような立法趣旨ひいては本邦における立憲主義の破壊に対して、断固として闘わなければなりません。それは単なる法令遵守の問題ではなく、戦後民主主義の根幹を守る闘いであり、勤労者の権利を固守する闘いであり、人間の尊厳を守る闘いなのです。ペリクレスが説いたように、私的利益の追求は決して否定されるべきではありません。しかし、それは公共の利益と調和するものでなければならず、また、そうであってこそ、真の企業価値も実現されるのです。労働法制の遵守は、決して企業の発展を阻害するものではなく、むしろ持続可能な発展の基盤となるものです。

我々労働組合を担っていく組合員ひとりひとりは、このような反憲法的な思考を断固として拒絶し徹底して闘争貫徹することを此処に宣言します。

【ホッと一息】パロディ動画散策 ハッピーなんとか弁護士 【コーヒーブレイク☕】

なんかこんな動画を見つけちゃったんですけど(微笑)

https://dai.ly/k7rIts1fQhEXSxBL0Fy

https://dai.ly/k7rIts1fQhEXSxBL0Fy

特別寄稿:我らが闘争の炎(ほむら)立つ -元請け企業の使用者性の考察とその追求-

ブラック企業と元請け企業の責任:労働者の権利を守るために

映画「フツーの仕事がしたい」の回想

2008年、土屋トカチ監督による衝撃的な映画「フツーの仕事がしたい」が公開されました。この作品は、当時の日本社会が直面していた深刻な労働問題を鋭く描き出し、多くの人々の心に残る重要な作品となりました。 映画の公開前後、いわゆる「派遣村」問題が大きく取り上げられ、非正規労働者の使い捨てや人権蹂躙が社会問題として認識されるようになりました。この時期、日本の労働環境の厳しさが改めて浮き彫りになったのです。 「フツーの仕事がしたい」の主人公である皆倉さんは、タンクローリー運転手として働く中で、ブラック企業の非人道的な労働慣行に立ち向かう姿を描いています。残念ながら、実在のモデルとなった皆倉さんは既に亡くなられました。ここに謹んで哀悼の意を表します。

映画は、反社まで使って労働者を威圧するブラック企業に対し、皆倉さんが勇敢に立ち向かう姿を描いています。そして、彼を支える労働組合の活動も生き生きと描かれています。特筆すべきは、皆倉さんの所属する労組だけでなく、友誼団体も含めた労働者の連帯が描かれている点です。

物語のクライマックスでは、ブラック企業の元請けであるセメント大手フコックスの大阪本社前で大規模な街宣活動が展開されます。この団結した行動が功を奏し、最終的にフコックスが折れ、皆倉さんたちの要求を受け入れるという展開になります。これは、労働者が人間らしい働き方を実現するための第一歩を示す象徴的な場面でした。

映画は、反社まで使って労働者を威圧するブラック企業に対し、皆倉さんが勇敢に立ち向かう姿を描いています。そして、彼を支える労働組合の活動も生き生きと描かれています。特筆すべきは、皆倉さんの所属する労組だけでなく、友誼団体も含めた労働者の連帯が描かれている点です。

物語のクライマックスでは、ブラック企業の元請けであるセメント大手フコックスの大阪本社前で大規模な街宣活動が展開されます。この団結した行動が功を奏し、最終的にフコックスが折れ、皆倉さんたちの要求を受け入れるという展開になります。これは、労働者が人間らしい働き方を実現するための第一歩を示す象徴的な場面でした。

ブラック企業を使う元請け企業の責任

「フツーの仕事がしたい」が描いた問題は、今日でも決して解決されていません。むしろ、より複雑化し、深刻化しているとも言えるでしょう。特に注目すべきは、ブラック企業を下請けとして使う元請け企業の責任です。

最近の事例で、この問題の重要性が浮き彫りになりました。神奈川県で起きた一人親方の労災事故に関連して、神奈川シティユニオンが下請けの大京建機と元請けの大林組に団体交渉を申し入れたところ、両社はこれを拒否しました。しかし、神奈川県労働委員会はこの拒否を不当労働行為と認定しました。

この判断は非常に重要です。なぜなら、元請け企業の「使用者性」が広く認められたからです。つまり、直接雇用関係がなくても、実質的に労働条件に影響を与える立場にある企業は、労働者との関係で「使用者」としての責任を負う可能性があるということです。

この考え方は、最高裁判所の判例に裏打ちされた常識的なものです。1995年2月28日の朝日放送事件の判決では、番組製作会社の従業員が朝日放送に対して団体交渉を求めた際、朝日放送の使用者性が認められました。これは、直接の雇用関係がなくても、労働条件に実質的な影響力を持つ企業は「使用者」とみなされる可能性があることを示しています。

これらの判例や労働委員会の判断は、元請け企業がブラック企業の行為に対して無関心でいられないことを示しています。下請け企業の労働環境や労働慣行に目を向け、必要に応じて改善を促す責任が元請け企業にもあるのです。

実際、ブラック企業の悪行を放置することは、元請け企業にとっても大きなリスクとなります。労働問題が表面化すれば、元請け企業のブランドイメージが傷つく可能性があります。また、生産性の低下や品質の劣化といった問題にもつながりかねません。さらに、上記の判例のように、法的責任を問われる可能性もあります。

したがって、元請け企業には、下請け企業の労働環境や労働慣行をしっかりとモニタリングし、問題があれば積極的に改善を促す姿勢が求められます。これは単なる道義的責任だけでなく、企業のリスク管理としても極めて重要なのです。 労働組合の役割と今後の展望 このような状況下で、労働組合の役割はますます重要になっています。「フツーの仕事がしたい」で描かれたように、労働組合は個々の労働者の声を集め、組織化された力として企業や社会に訴えかける重要な存在です。

特に、非正規雇用や請負、派遣といった多様な雇用形態が増える中で、従来の企業別組合だけでなく、産業別組合やコミュニティユニオンの役割が大きくなっています。これらの組合は、雇用形態や企業の枠を超えて労働者の権利を守る活動を展開しています。

今後は、労働組合がさらに連携を強め、社会に対する発信力を高めていくことが重要です。ブラック企業の問題だけでなく、長時間労働、ハラスメント、ワーク・ライフ・バランスといった幅広い労働問題に取り組み、すべての労働者が人間らしく働ける社会の実現を目指す必要があります。

同時に、企業側も労働組合を敵対視するのではなく、建設的な対話のパートナーとして認識することが求められます。労使が協力して働きやすい職場環境を作ることは、結果的に企業の生産性向上にもつながるはずです。 私たち一人一人が、労働問題に関心を持ち、声を上げていくことが重要です。

「フツーの仕事がしたい」が描いた皆倉さんのような勇気ある行動が、今でも必要とされているのです。労働者の権利を守り、誰もが人間らしく働ける社会の実現に向けて、今こそ行動を起こす刻(とき)なのです。

ユヤ・ティギティギ(世は次ぎ次ぎ)

奄美群島の風土をモチーフにした作風で知られる島尾ミホの文学作品。その中ででしばしば描かれる洗骨の儀式の中で出てくる奄美特有のユヤ・ティギティギ(世は次ぎ次ぎ)の概念・・・。

これは労働運動の社会的な位置づけ、そしてそこに身を置くものにも一つの重要な示唆を与えてくれるのではないでしょうか。我々労働運動の大先達とも言える、先述の映画の主人公皆倉さんや労働運動界のレジェンドの先輩達など、皆々様の遺志を我が世代が、その統ぐ(つぐ)者として最大限に頭を使い手を動かし声を上げて行動する事こそがその責務であると身の引き締まる思いであります。

会社から社会保険料を払えといわれたら(苦笑)

まず、「社会保険料の債務」って何なのか、簡単に説明しましょう。

社会保険料とは、健康保険や厚生年金などの費用のことです。普通は、会社と従業員で半分ずつ負担します。でも、会社が経営難などの理由で、従業員分も含めて支払いを滞らせてしまうことがあります。これが「債務」となるわけです。

さて、ここで注意しなければいけないのは、会社から「あなたにこれだけの債務がある」と言われたとき、すぐに「はい、分かりました」と認めてしまうことです。これには大きなリスクがあります。

では、なぜ危険なのか、具体的に見ていきましょう:

1. 金額の正確さ

- 会社が示す金額が本当に正しいかどうか、確認が必要です。

- 計算ミスや記録の間違いがあるかもしれません。

2. 法的責任の問題

- 社会保険料の納付は、本来、会社の責任です。

- 安易に個人の債務として認めてしまうと、本来負う必要のない責任を背負ってしまう可能性があります。

3. 時効の問題

- 社会保険料には時効があります。

- 古い債務を認めてしまうと、既に時効になっているものまで支払わなければならなくなるかもしれません。

4. 交渉の余地をなくす

- すぐに認めてしまうと、支払い方法や金額の交渉ができなくなります。

- 分割払いや減額の可能性を失ってしまいます。

5. 精神的プレッシャー

- 大きな債務を認めることで、強いストレスを感じる可能性があります。

- 生活に大きな影響を与えかねません。

では、会社から社会保険料の債務があると言われたとき、どうすればいいのでしょうか。以下に、対応の手順を示します:

1. 冷静に対応する

- すぐに認めたり、サインしたりしないようにしましょう。

- 「確認の時間をください」と伝え、余裕を持って対応することが大切です。

2. 詳細な説明を求める

- どの期間の、どの保険料なのか、具体的に説明してもらいましょう。

- 計算の根拠も確認しましょう。

-そもそも休業期間中の負担分を求められたのであれば、雇用保険と労災保険については本来的に無料です。

-そもそも休業期間中の負担分を求められたのであれば、雇用保険と労災保険については本来的に無料です。

3. 証拠書類の提示を求める

- 請求の根拠となる書類を見せてもらいましょう。

- 給与明細や社会保険料の納付記録なども確認できるとよいでしょう。

4. 専門家に相談する

- 労働組合や労働基準監督署、弁護士など、専門家の意見を聞きましょう。

- 一人で抱え込まず、適切なアドバイスを受けることが重要です。

5. 交渉の準備をする

- もし債務が事実だとしても、支払い方法について交渉の余地があります。

- 分割払いや、会社との負担割合の見直しなどを提案できるかもしれません。

6. 記録を残す

- 会社とのやり取りは、できるだけ書面で行いましょう。

- 口頭でのやり取りも、後で自分でメモを取るなどして記録を残しておきましょう。

7. 時効の確認

- 社会保険料の請求には時効があります。

- 一般的に、2年または5年で時効となりますが、詳細は専門家に確認しましょう。

8. 法的な対応の検討

- 会社の対応に問題がある場合は、法的な措置を検討することも必要かもしれません。

- この場合も、専門家のアドバイスを受けることが重要です。

ここで、よくある質問にお答えしておきます:

Q1: 会社が倒産しそうだと聞いています。その場合、未払いの社会保険料はどうなりますか?

A1: 会社が倒産した場合、未払いの社会保険料は会社の債務として処理されます。従業員個人に請求されることはありません。ただし、将来の年金受給額に影響が出る可能性はあるので、専門家に相談することをおすすめします。

Q2: 会社から「今すぐサインしないと解雇する」と脅されています。どうすればいいですか?

A2: これは明らかな脅迫であり、違法です。すぐに労働組合や労働基準監督署に相談してください。決して一人で対応しようとせず、専門家のサポートを受けることが大切です。

Q3: 過去の未払い分を請求されましたが、給与明細を見ると既に引かれているようです。この場合はどうすればいいですか?

A3: これは二重払いの可能性があります。給与明細のコピーを保管し、会社に説明を求めましょう。もし会社が適切に対応しない場合は、労働組合や専門家に相談してください。

最後に、皆さんに伝えたいことがあります。

1. 知識は力です

- 労働法や社会保険制度について、少しずつでも勉強しておくことが大切です。

- 知識があれば、不当な要求に対して適切に対応できます。

2. 一人で抱え込まないで

- 困ったときは、必ず誰かに相談しましょう。

- 労働組合は皆さんの味方です。遠慮なく相談してください。

また、法テラスや地域司法書士会に相談するのもよいでしょう(茨城県司法書士会 029-212-4515)。

また、法テラスや地域司法書士会に相談するのもよいでしょう(茨城県司法書士会 029-212-4515)。

3. 記録を取る習慣をつけよう

- 給与明細や社会保険の納付記録は、必ず保管しておきましょう。

- 将来、トラブルが起きたときの証拠になります。

4. 権利を主張することは恥ずかしいことではありません

- 正当な権利を主張することは、決して悪いことではありません。

- むしろ、自分や同僚を守るために必要なことです。

5. preventative care(予防的対応)が大切

- 問題が大きくなる前に、小さな疑問や不安を解決することが重要です。

- 「おかしいな」と思ったら、すぐに相談しましょう。

社会保険料の問題は、皆さんの将来に大きく関わる重要な問題です。会社から何か言われたときは、すぐに認めたり、サインしたりするのではなく、まずは冷静に状況を確認することが大切です。そして、分からないことがあれば、必ず誰かに相談してください。茨城県の鹿行地域であれば茨城県司法書士会(電話 029-212-4515)か法テラス(電話 570-078374)がおすすめです。

私たち労働組合は、皆さんの権利を守るためにここにいます。一人で悩まず、力を合わせて問題に立ち向かっていきましょう。皆さんの労働環境が少しでも良くなるよう、これからも頑張っていきます。

この記事が皆さんのお役に立てば幸いです。もし質問や相談したいことがあれば、いつでも労働組合に連絡してください。一緒に解決策を見つけていきましょう。

- 1

- 2

プロフィール

HN:

アソシエイツ大鹿行 事務局

Webサイト:

性別:

非公開

職業:

個人加盟型労組

自己紹介:

アソシエイツ大鹿行( Asociates Dairokko )は、茨城県鹿行地区を中心に活動している個人加盟型労働組合です。一人からでも入れる労働組合ですので、正社員ではなく非正規雇用の方でも加入が出来ます。茨城県鹿行エリア、千葉県海匝エリアで働く皆さんのパワハラ、セクハラから不当解雇まで、職場の問題のよろず相談・・・、お気軽にどうぞ。

また、話し合いにすら応じない違法行為連発のトンデモ経営者の愚行を徹底暴露します。「ブラック企業」や労働者を騙す「ブラック労組」や事件屋まがいの「労働組合標榜詐欺業者」についてなど、公共・公益性があるようであれば、きちんと裏取りした取材記事、音声、動画など多角的に、どんどん社会に可視化していきますので乞うご期待!

また、話し合いにすら応じない違法行為連発のトンデモ経営者の愚行を徹底暴露します。「ブラック企業」や労働者を騙す「ブラック労組」や事件屋まがいの「労働組合標榜詐欺業者」についてなど、公共・公益性があるようであれば、きちんと裏取りした取材記事、音声、動画など多角的に、どんどん社会に可視化していきますので乞うご期待!

最新記事

(02/04)

(12/12)

(12/07)

(12/05)

(11/23)

P R